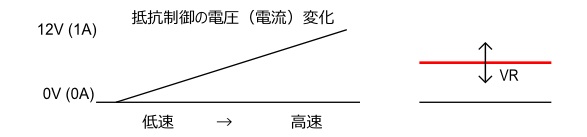

可変抵抗(ボリューム)で負荷を変化させてモーターの回転を制御しています。

この方式ではモーター停止時は電圧、電流共に低い値になるので照明も消灯してしまいます。

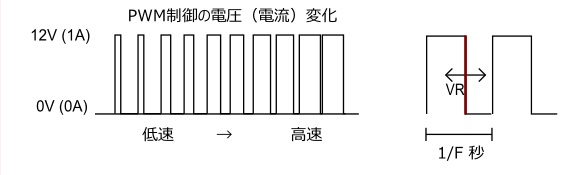

12V(一部15V)の入力電源を1秒間に数千から2万回前後On・Offを繰り返し、可変抵抗で On・Offの比率(Duty比)

を変化させることでモーターの回転を制御します。

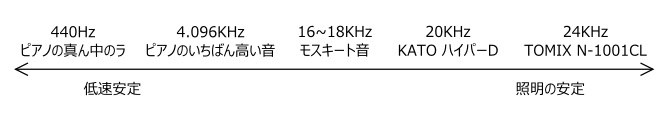

周波数が高い(1秒間のOn・Off回数が多い)と、低速時でもライトが明るく点灯して見えます。

逆に周波数が低いと、更にスローが利くようになります。

以前のKATOのPWMコントローラは耳障りな音がしたというのは、この辺が原因です。

また、この音を逆手にとって更に周波数を下げ、加速時にVVVFのように音階を奏でる工夫をされている方もいます。

PWMの利点は以下の通りです。

低速運転時でも常に12Vの電圧が掛かるので、モーターの回転が安定して超スロー回転が可能になる。

ライトが視覚反応よりも早い周期で点滅するので、車両停止中もライトが点灯し続けているように見える。

低速回転時でも最大電流(A)が流れるのでライトの点灯が安定する。

などが上げられます。

逆に注意が必要な部分もあります。

常に最大出力の電圧が掛かっていますので、ムギ球のライトが付いている場合は発熱に注意してください。

特に出力15Vのコントローラーは、本来の定格電圧を超えていますので注意が必要です。

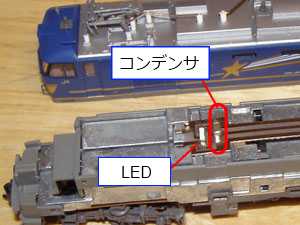

また、集電効率向上のためにコンデンサが載っている場合は、電流のOn・Offが整流されてしまい、低速にならない

(停止できない)場合や、思った様にスピードが出ない場合があります。

最近のKATO製動力車は、DCC対応のために載っているチップコンデンサが悪さをして低速走行が出来なかったり、

停車時にライトが光らない等の症状が見受けられますが、チップコンデンサを除去するだけで症状は改善されます。

必要であれば半田付けして戻せば良いだけなので、気になる方は試してみてはいかがでしょうか。